Das Haus des Spitalbereiters in Rothenburg o.d.T.-

Dokumentation und Bauphasenanalyse

Bearbeiter: Dipl. Ing.-Arch. Silke Walper-Reinhold

Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Objekt: Spitalbereiterhaus (sog.Hegereiterhaus), Spitalhof 2, 91541 Rothenburg o.d.Tauber

Bearbeitungszeit: September bis Dezember 2008

Kontext

In der Gesamtanlage des im Süden der Stadt Rothenburg ob der Tauber gelegenen Bürgerspitals, nimmt das ?Haus des Spitalbereiters“ einen Prominenten Platz ein.

Das zweigeschossige, nahezu würfelf?rmige, massive Geb?ude mit seinem hohen polygonalen zeltartigen Turmdach und dem südlich, etwas au?ermittig, vorgelagerten vierst?ckigen runden Treppenturm f?llt neben den auf dem Spitalhof stehenden Geb?uden deutlich aus dem Rahmen. Im obersten Abschnitt der ?stlichen Turmfassade befindet sich eine Uhr, die sich dem Eingang zum Spitalhof zuwendet.

Mit der vorliegenden Arbeit sollte die Grundlage, für die der Bedeutung des Bauwerks angemessene Baudokumentation geschaffen werden. Der Spitalhof in Rothenburg blieb 1945 von den schweren Bombenangriffen weitgehend verschont. Jedoch wurde in den folgenden Jahrzehnten ein erheblicher Teil der früheren Wirtschaftsgeb?ude zugunsten neuer Nutzungen abgebrochen oder radikal ver?ndert. Um die anstehende Sanierung des ?Spitalbereiterhauses“ Substanz erhaltend und denkmalgerecht durchführen zu k?nnen, ist eine detaillierte Baudokumentation, unter Anwendung verschiedener Methoden, notwendig.

Beginnend mit dem Ende des 15.- und im Verlauf des 16.Jahrhunderts war die Bürgerschaft Rothenburgs zu betr?chtlichem Wohlstand gelangt. Dieser Wohlstand spiegelte sich folglich in der gesamten Stadt, so auch auf dem Spitalgel?nde des seinerzeit gr??ten Wirtschaftsbetriebes, architektonisch wieder. Die sich auf dem Spitalhof heute noch pr?sentierende Anlage, wurde haupts?chlich im 16. und 17.Jh. errichtet.

Eine Datierung des ?Bereiterhauses“ für das Baujahr 1591 befindet sich auf einer an der Ostfassade au?en angebrachten Wappentafel. Aus verschiedenen Quellen geht hervor, dass dieses Geb?ude in den Jahren 1591/92 als ?Neue Küche“ des Spitals errichtet wurde und das die Amtswohnung des Spitalbereiters lange Zeit im Obergeschoss untergebracht war. In welcher Gestalt sich diese ?Neue Küche“ im Erbauungsjahr pr?sentierte muss noch untersucht werden.

Das Aufgabengebiet des Spitalbereiters beinhaltete das Abreiten und Besichtigen der vom Spital an Bauern gegen Steuern (Gült) vergebenen Güter und entwickelte sich im Laufe der Zeit zum technischen und wirtschaftlichen Leiter des gesamten Wirtschaftsbetriebes des Spitals. Nachdem man das Amt des Spitalbereiters im Jahre 1809 abgeschafft hatte, geriet es in Vergessenheit und damit auch der Bezug des Geb?udes zum Spital und diesem Amtstr?ger. Durch die f?lschliche Verquickung der Aufgabenbereiche des Hegereiters mit denen des Spitalbereiters, die mit der Vermarktung Rothenburgs im 19.Jh. als ?Kleinod des deutschen Mittelalters“ für den Fremdenverkehr einher ging , wurde das ?Spitalbereiterhaus“ als ?Hegereiterhaus“ bezeichnet. Diese Bezeichnung ist bis heute weiterhin gebr?uchlich.

Mit dem Tod des letzten Spitalbereiters im Jahr1809 erlischt dieses Amt. Seither wurde das Geb?ude, neben zeitweiligem Lehrstand, immer wieder für Wohnzwecke genutzt. Das Obergeschoss war bis 1987 als Wohnung vermietet und ist seitdem ungenutzt. Dennoch blieben gro?e Teile der Ausstattung in ihrer ursprünglichen Form erhalten. In den 70er Jahren des 20.Jahrhunderts wurde das Erdgeschoss als Begegnungsst?tte für das st?dtische Altersheim ausgebaut.

Die baugeschichtliche und volkskundliche Bedeutung des Geb?udes zeigt sich allein in seiner au?ergew?hnlichen Erscheinungsform, der zentralen Lage im Spitalhof, den reichen Baudetails und der im Inneren erhaltenen historischen Ausstattung.

Die für das Geb?ude bis dato einzig vorhandenen Planunterlagen im Ma?stab 1:100 stammen aus dem Jahre 1937.

Methoden

-Literatur und Archivrecherche vorab:

Anfangs wurde das zu untersuchende Geb?ude durch intensive Literatur- und Archivrecherche in den Zusammenhang mit seinem Standort gestellt und der Bezug zur Stadt und seiner Historie erarbeitet.

-Verformungsgerechtes Aufma? im Ma?stab 1:25 (Bearbeitung: S.Walper-Reinhold, I.T?ppner):

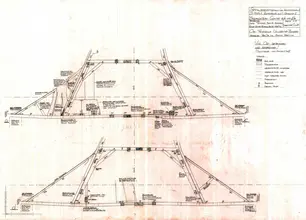

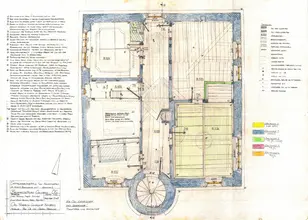

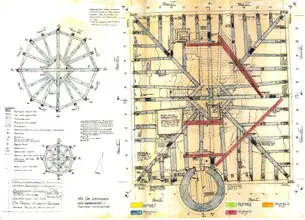

Für die Bestandserfassung wurde weiterhin ein verformungsgerechtes Aufma? im Ma?stab 1:25, bestehend aus EG-, OG-, DG- Grundrissen und vier Schnitten (Dach-Querschnitt; Geb?ude-L?ngsschnitt; 2 Dach- Diagonalschnitte) angefertigt. Der Traufbereich wurde mit konstruktiven Details im Ma?stab 1:10 dargestellt und für das bessere Verst?ndnis isometrisch in einer Explosivzeichnung aufgenommen.

Um die korrekte Erfassung der komplexen Bestands- und Zustandsinformationen zu garantieren, wurden alle Darstellungen vor Ort (Tachymeter- und Handaufma?) vermessen und nach den Archivierungsansprüchen des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege auf Zeichenkarton mit Bleistift gezeichnet. Da das Dachwerk des polygonalen Zeltdaches besonders im Bereich der Deckenkonstruktion über dem Obergeschoss augenscheinlich statische Probleme aufweist, ist bei der Bauaufnahme besonders viel Wert auf die Darstellung des r?umlich, konstruktiven Zusammenhang des Dachwerkes gelegt und auf die vollst?ndige zeichnerische Dokumentation desgleichen geachtet worden.

Neben der Dokumentation der Geb?udekonstruktion beinhalten die Pl?ne auch bauforscherische Befunde und Informationen über den baulichen Zustand.

-Fotografische Bestandserfassung (S.Walper-Reinhold, I.T?ppner)

Zum besseren Verst?ndnis ist erg?nzend zum Plansatz eine r?umlich gegliederte fotografische Bestandserfassung (Fotodokumentation/ Raumbuch nach Prof.Dr.Mader) erstellt worden. Hierbei wurde unter anderem auch besonderes Augenmerk auf die Erfassung der historischen Ausstattungsstücke gelegt. Die Befunde, die einer fachlichen Befunduntersuchung zukünftig genauer unterzogen werden müssen, wurden nach derzeitigem Stand der vorliegenden Masterarbeit ermittelt und empfehlend markiert. Diese fotografische Dokumentation ist so angelegt, dass sie zukünftig jederzeit fortgeführt (beispielsweise im Zuge weiterer Forschungsarbeit oder w?hrend durchzuführender Bauma?nahmen) werden kann.

-Abbundzeichenkartierung und Dendrochronologische Untersuchung (S.Walper-Reinhold, I.T?ppner)

Zur Erschlie?ung der Konstruktion und für die sp?tere Erforschung der Baugeschichte, wurden die vorhandenen Abbundzeichen des Dachwerks und der beiden Fachwerkw?nde im Flurbereich des Obergeschosses kartiert und eine dendrochronologische Untersuchung durchgeführt.

-Archivalische Quellenforschung

Ein besonderer Erfolg dieser Arbeit stellt der archivalische Fundus dar, der zum Teil sehr interessante und detailreiche Informationen über die Baugeschichte und die Ausführung konstruktiver Details gibt. Die Quellen sind in der Arbeit chronologisch geordnet und kommentiert aufgeführt.

-Baualterspl?ne

Für die Erschlie?ung der Baugeschichte und Ermittlung der Bauphasen wurden die Ergebnisse der Abbundzeichkartierung, der Dendrochronologischen Untersuchung, der zeichnerischen Auseinandersetzung in Form des verformungsgerechten Aufma?es und die durch die sukzessive Baudokumentation gezielt ermittelten archivalischen Quellen herangezogen. Die so ermittelten Bauphasen wurden farbig in Baualterspl?nen (Bauphasenpl?nen) dargestellt.

Schlussfolgerungen aus der Baudokumentation:

Nach vorliegendem Stand der projektbezogenen Bestandserfassung, Baudokumentation und Bauforschung, konnten 5 verschiedene Hauptbauphasen heraus gearbeitet werden:

1) Die Phase 0- bezieht sich auf Bauteile, die vor 1591 und damit vor der Errichtung der Neuen Küche bzw. Spitalbereiterhaus, vorhandenen waren und auf Bauteile die sekund?r in das Geb?ude eingefügt wurden und vermutlich ?lteren Ursprungs sind.

2) Die Phase 1 bezieht sich auf die Errichtungszeit des Spitalbereiterhauses 1591/92.

3) Die Phase 2 bezieht sich auf die Umbau- und Modernisierungsma?nahmen im 18. Jahrhundert (1778), die zur Amtszeit des Spitalbereiters Johann Leonhard Stetter ausgeführt wurden;

4) Die Phase 3 umfasst die Zeitspanne des 19. Jahrhunderts und bezieht sich auf Sicherungs- und Reparaturma?nahmen, die aufgrund des damalig schlechten Geb?udezustandes notwendig wurden.

5) Die Phase 4 bezieht sich auf Sanierungsma?nahmen des 20. Jahrhunderts.

Aus der Auswertung der in dieser Arbeit vorgenommenen Voruntersuchungen geht weiterhin hervor, dass das Obergeschoss und der Dachaufbau des Spitalbereiterhauses eindeutig zum Grundkonzept des ursprünglichen Entwurfs geh?ren. Somit stammt die Hauptkonstruktion in den Grundzügen tats?chlich aus dem Baujahr 1591/92, übereinstimmend mit der an der Ostfassade angebrachten Bautafel. Weiterhin konnte eindeutig nachgewiesen werden, dass die Gestalt des überkommenen Spitalbereiterhauses mit polygonalem Turmdach, einem Treppenturm und Uhrwerk bauzeitlich sind. Davon ausgenommen sind der barocke Laternenaufbau auf dem Turmdach und die heute vorhandenen Fenster?ffnungen. Für einen Vorg?ngerbau haben sich keine Hinweise gefunden. Einige konstruktive Details im Erdgeschoss deuten auf eine sekund?re Verwendung hin. Die Initiale im linken Türgew?nde konnten dem Spitalbereiter Johann Leonhard Stetter zugeordnet werden. Zu seiner Amtszeit (seit 1774) haben im Obergeschoss einige Aus- und Umbauma?nahmen stattgefunden. Viele Ausstattungsstücke der Bauzeit und des 18. Jahrhunderts sind heute noch erhalten und konnten zeitlich eingeordnet werden.

Zusammenfassung

Mit der zeichnerischen, textlichen und fotografischen Bestandserfassung und Dokumentation der vorliegenden Arbeit ist erstmals die Grundlage, für eine der Bedeutung des Bauwerks angemessenen Baudokumentation geschaffen worden.

Dass es sich bei dem überkommenen Baubestand und den historischen Ausstattungsdetails des Spitalbereiterhauses um ein baugeschichtlich und volkskundlich bedeutsames kulturelles Erbe handelt, konnte mit der erarbeiteten Baudokumentation und Baugeschichte in vielen Bereichen dargestellt werden. Aus der verformungsgetreuen zeichnerischen Bestandserfassung des Geb?udes und der zugeh?rigen Interpretation und Befund- Dokumentation k?nnen die Konstruktionszusammenh?nge und Ursachen von derzeit vorhandenen Sch?den am konstruktiven Gefüge genau analysiert und eine Substanz erhaltende Sanierung geplant und durchgeführt werden.

Mit dieser ersten indizierten Bestandserfassung und Auswertung der baulichen Befunde des ?Spitalbereiterhauses“, konnte ein wesentlicher Beitrag zur Erforschung der Baugeschichte, des aus dem Renaissance Zeitalter stammenden profanen Geb?udes, erbracht werden.