Die Nürnberger Gro?kirchen

Inhalt und Ziele

Nürnberg erlebte seit dem 13. Jahrhundert einen enormen wirtschaftlichen und kulturellen Aufstieg, den bis heute bedeutende Bauwerke bezeugen. Insbesondere die Gro?kirchen St. Sebald und St. Lorenz reflektieren das gesteigerte Selbstverst?ndnis der mittelalterlichen Bürgerschaft. Die eng mit den Stadtbewohnern verbundenen Kirchen berichten über den Wandel vom bisch?flichen zum bürgerlichen Bauen im Spannungsfeld sich entwickelnder technischer sowie künstlerischer Kompetenzen. Diese Monumentalbauwerke k?nnen als komplexe "Sammlungen" einer Vielzahl von Einzelobjekten, wie Portale, Pfeiler, Bogenprofile, Skulpturen und hochwertige Ausstattungsstücke angesehen werden, die eine ganze Bandbreite sozial-, kunst- und baugeschichtlicher aber auch konstruktiver, materieller und konservatorischer Informationen transportieren, darüber hinaus innerhalb einer differenzierten r?umlichen Struktur aussagekr?ftig in Relation zueinander stehen und einen Bedeutungsraum bilden.

Anhand der Pfarrkirche St. Lorenz als Referenzobjekt wird eine Digitalisierungsinitiative als f?cherübergreifende Kooperation von Kunstwissenschaftlern, Bauforschern, Restaurierungswissenschaftlern, Architekten, Denkmalbeh?rden und Betreibern in Zusammenarbeit mit Informatikern durchgeführt, die den Informationsgehalt des Objekts selbst in den Vordergrund rückt und der r?umlichen Dimension gebauter Architektur Rechnung tr?gt. Ziel des Vorhabens ist die Erzeugung nutzerspezifischer fachrelevanter Datens?tze, ihre gegenseitige Referenzierung und ihre Bereitstellung in Linked-open-Data-f?higer Form (LOD) im Semantic Web.

Methode

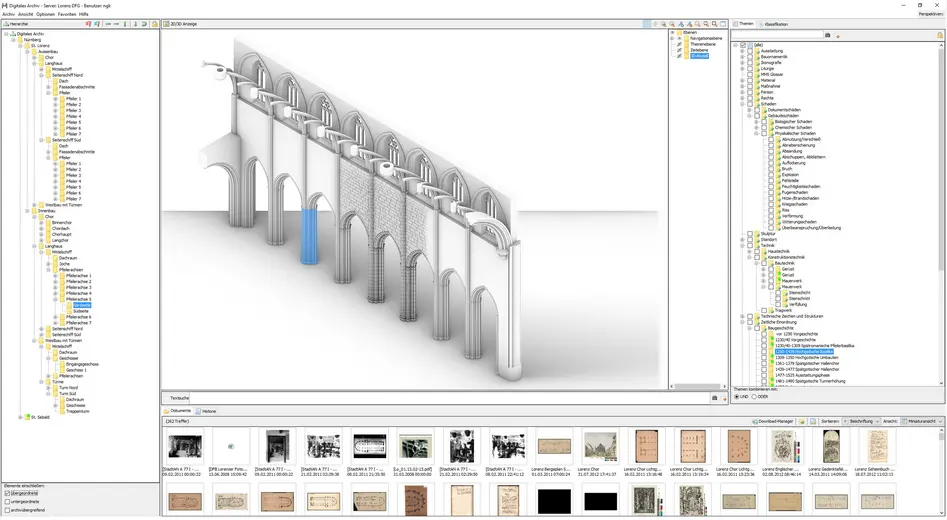

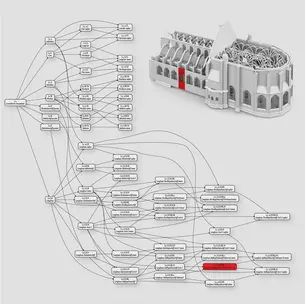

Für die Umsetzung der Ziele steht den Projektbeteiligten als Plattform das Monumentalbauarchivsystem MonArch zur Verfügung. Mithilfe dieses Systems lassen sich Digitalisate von Archivalien jetzt aber auch Charakteristika von Bauteilen direkt innerhalb einer virtuellen Bauwerksstruktur, die hierarchisch (Partonomie) oder graphenf?rmig gegliedert sein kann, ablegen. Sie wird als RDF-Graph modelliert und folgt im Wesentlichen den Vorgaben des W3C für das SKOS-Format. Insbesondere die Abbildung der komplexen Geb?udestruktur als semantischer Graph erlaubt die dreidimensionale Aufschlüsselung von Teilbereichen bis hin zum einzelnen Werkstein und gew?hrleistet so die bauteilgenaue Referenzierung fachrelevanter Daten. Wenn die fachwissenschaftlichen Informationen auf einzelne Bauteile bezogen werden, bildet das Objekt selbst schlie?lich die Schnittmenge bzw. den Vermittler zwischen den beteiligten Disziplinen. Das beliebig ausdifferenzierbare Geflecht von Teilobjekten innerhalb der Repr?sentation der virtuellen Bauwerksstruktur erlaubt folglich fachspezifische Tiefensch?rfe und die M?glichkeit der Ausdifferenzierung von Fragestellungen bei Datenabfragen durch einen variablen Detaillierungsgrad.

Für die Verschlagwortung von Informationen aus der historischen ?berlieferung und für die quantitativ auswertbare Beschreibung der Charakteristika von Bauteilen wird ein umfangreiches digitales Vokabular aufgebaut, das mehrere tausend Begriffe für die Bezeichnung von Bauteilen, Materialien, Bearbeitungsspuren, statischen Wirkungszusammenh?ngen und Sch?den enth?lt. Dieses Bamberger Vokabular für historische Architektur wird ebenfalls im Sinne einer Sammlung aus vielf?ltigen analogen oder halbanalogen Vorlagen zusammengestellt. Es enth?lt gegenw?rtig (M?rz 2020) fast 3.000 Begriffe zu Natursteinarten, Bauteiltypen und -formen, Sch?den, historischen Personen etc. Auch diese Begriffssammlung liegt in LOD-f?higer Form im SKOS-Format vor, enth?lt für jeden Terminus Begriffsdefinitionen, alternative Bezeichnungen sowie fremdsprachliche ?bersetzungen. Die einzelnen Begriffe sind innerhalb einer Onthologie thematisch aufeinander bezogen. Genauso wie durch die virtuelle Geb?udestruktur übergeordnete Baugruppen oder einzelne Teilobjekte angezeigt werden k?nnen, lassen sich mithilfe des Vokabulars auf der thematischen Ebene verallgemeinernde oder spezialisierte Inhalte filtern. Das Vokabular wird über das Projektende hinaus am KDWT fortgeschrieben und enth?lt schon jetzt vielf?ltige Inhalte über den Projektkontext sp?tmittelalterlichen Kirchenbaus hinaus. Weil die Begriffe im Vokabular mit externen Normdaten wie die GND oder Getty AAT vernetzt sind und weiter vernetzt werden, wird die Dokumentation der Pfarrkirche St. Lorenz in die Welt der digitalen Kulturgutsicherung eingebunden.

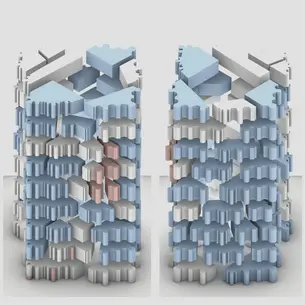

Um der virtuellen Geb?udestruktur eine visuell r?umliche Komponente hinzuzufügen, wird vor allem ein für die Baugeschichtsforschung und Denkmalpflege unerl?sslicher Satz von wirklichkeitsgetreuen Planzeichnungen sowie 3D-Modellen zusammengeführt. Das entstandene graphische Material wird so aufbereitet, dass es in einem offenen, plattform- und programmunabh?ngigen Vektorformat bzw. Objektformat zur Verfügung steht. Dabei werden Punktwolken aus terrestrischen Laserscans ebenso genutzt, wie historische Aufma?zeichnungen der Jahrhundertwende, da so die spezifischen Qualit?ten der entsprechenden Aufma?produkte bestm?glich für eine aussagekr?ftige Gesamtdokumentation ausgenutzt werden k?nnen. Die Zerlegung von Pl?nen und 3D-Modelle in Einzelelemente erlaubt deren Verknüpfung mit der virtuellen Struktur und zus?tzlich deren Hinterlegung mit einer ?semantischen Schicht‘.

Diese ?semantische Schicht‘ besteht vor allem in der digitalen Dokumentation von kunstwissenschaftlichen, baugeschichtlichen und konservatorischen Befunden, wie Natursteinarten, Bauformen, historische handwerkliche Bearbeitungsspuren, Farbfassungsreste, Anschlussfugen aber auch Sch?den und Zustandseinsch?tzungen. Durch deren Verortung innerhalb der virtuellen Struktur und durch ihre Verknüpfung mit den entsprechenden Zeichnungselementen im interaktiven Planmaterial soll der Bedeutung des Sachgegenstands als Quelle Rechnung getragen werden. Schlie?lich existiert von den 3d-Modellen nicht nur der heute vorgefundene Status quo, sondern es werden auch historische Bazust?nde dargestellt und ebenso semantisch verknüpft. Sie geben nicht nur vertiefende Einblicke in die wechselvolle Baugeschichte der Kirche, sondern liefern zugleich einsichtige Erkl?rungen für erhaltene Anomalien am Gesamtbau.

Zur Einordnung in den architektur- und kunstgeschichtlichen Kontext und in Erg?nzung zu bereits in Vorprojekten umf?nglich digitalisierten Dokumenten wird schlie?lich aber auch die Aufnahme weiterer Archivalien in Zusammenarbeit mit graphischen Sammlungen und Museen fortgeschrieben. Auch diese Informationen werden bauteilgenau abgelegt und ebenso mit Darstellungen referenziert aber auch mit den am Objekt erhobenen Befunden in Beziehung gesetzt.

Das Projektergebnis besteht schlie?lich in der Bereitstellung von LOD-f?higen Daten mit bauteilgenauen Verweisen zu Befundbeschreibungen sowie Digitalisaten von Quellen, die mit kontrollierten Vokabularen verknüpft sind und darüber hinaus durch Referenzierung auf digitale Plans?tze eine r?umliche Dimension erhalten, die in ebenso offenen Vektor- oder 3D-Formaten vorliegen.

Gesellschaftliche Relevanz und Nutzung der Ergebnisse

Durch die disziplinenübergreifende Vernetzung von Daten wird zugleich auch die enge Kollaboration der Beteiligten gef?rdert, seien sie nun an der kulturgeschichtlichen Interpretation und Einordnung oder seien sie an der umsetzungsorientierten Planung beteiligt. Kunsthistoriker k?nnen sich schon bei der Aufnahme von Archivalien über den ?berlieferungszustand des jeweiligen Objekts ein Bild machen, den die Bauforscher mit ihrer Befundaufnahme innerhalb der Plattform belegt haben. Umgekehrt erm?glichen archivalische Informationen den Letztgenannten die Zuschreibung absoluter Datierungen zu relativchronologisch ermittelten Bauabfolgen. Den mit Planung und Konservierung beauftragten Architekten und Restauratoren kommt die Dokumentation der Baugeometrie ebenso zugute wie die Bewertung der Zeugniskraft einzelner Objekte durch die bauforscherische Befundaufnahme, die in die umsichtige Planung und angemessene Ausführung von Bau- und Instandhaltungsma?nahmen einflie?en kann.

Ein Mehrwert entsteht dabei aber nicht allein durch den nahtlosen, feingranularen Austausch von Ergebnissen oder die umfangreiche Zusammenführung von verstreut vorhandenen Informationen in einem gemeinsamen Informationssystem. Das kolaborative Arbeiten an einer Plattform bzw. einem Datensatz erm?glicht es auch, die Fragestellungen des jeweils anderen Fachbereichs aufzugreifen und im Prozess weiterzuentwickeln. So erlauben beispielsweise von den Kunsthistorikern im Archiv aufgedeckte Pl?ne einer Altgrabung der Vorg?ngeranlage einer heute bestehenden Chorl?sung nicht nur besser abgesicherte Rekonstruktionen früherer Zust?nde, sondern f?rdern zugleich die Beachtung von noch erhaltenen Befunden im aufgehenden Mauerwerk sowie die fundierte Deutung vermeintlicher ?Schadstellen‘ im Anschlussbereich und damit die Planung und Umsetzung ad?quater Ma?nahmen. Umgekehrt verhilft vielleicht der durch Befunde belegte Bauablauf zu einem besseren Verst?ndnis und einer gesicherten Verortung von durch Archivalien belegten Altarweihen. Kunsthistoriker haben nun auch die M?glichkeit, translozierte Ausstattungsstücke an ihrem ursprünglichen Aufstellungsort und im originalen Kontext zu betrachten und damit vielleicht neu zu bewerten. Schlie?lich erm?glicht die bauteilgenaue, ?aufeinandergeschichtete‘ Aggregation einer gro?en Menge von Prüfverfahren, Gutachten, Untersuchungsberichten und Ma?nahmendokumentationen die Wahrung des ?berblicks und damit ein effizientes und langfristiges Denkmalmonitoring und Denkmalmanagement. Den beteiligten Gewerken lassen sich die jeweils relevanten Informationen individuell freischalten. Bauliche Ver?nderungen sind gleichsam in Echtzeit nachzuverfolgen. Die vernetzten Datenbest?nde vermitteln die komplexen Denkmalbelange nicht zuletzt auch an die interessierte ?ffentlichkeit, seien es Gemeindemitglieder, Nürnberger Bürger oder Touristen, die die Kirche besuchen, denn die Daten liegen unter Vorbehalt rechtlicher Voraussetzungen in programm- und plattformunabh?ngiger, Linked-Open-Data-f?higer Art ?ffentlich vor.

Die Anwendung semantischer Technologien gew?hrleistet bei alledem auch, dass die im Projekt entstehenden Ergebnisse keine Dateninsel bleiben, sondern durch Linked-Open-Data mit dem Kontext der digitalen Kulturgutdokumentation eng in Beziehung stehen. Auf diese Weise wird nicht nur die Nachhaltigkeit der Datenaufnahme gewahrt, sondern es entsteht zugleich ein Mehrwert für die Architekturgeschichtsforschung im Allgemeinen über St. Lorenz hinaus. Und weil dafür mehrsprachige kontrollierte Vokabulare genutzt werden, sind die Daten auch der internationalen Fachcommunity und modernen digitalen Methoden, wie das vielerw?hnte ,Big Data‘ verfügbar.

Folglich besteht das angestrebte Ziel des Projektes darin, das Bauwerk als Objekt in unterschiedlichen fachlichen und nutzerorientierten Kontexten mit der digitalen Welt zu vernetzen, dadurch gemeinsam erlebbar zu machen und damit schlie?lich den ?berlieferungsreichtum herauszustellen.

Bamberger Kompetenzen

Durch die Ausdifferenzierung der "Kleinen F?cher" im Bereich der Kulturgeschichtsforschung ist die Universit?t Bamberg ein idealer Standort für die Bearbeitung des Projektes. Die historische Bauforschung konzentriert sich als sachzeugnisorientierte Disziplin auf das Objekt selbst als prim?re Quelle. Qualit?tsstandards in der Baudokumentation, insbesondere auch durch fachlich evaluierten Einsatz moderner Technologien geh?ren zum Profil der Bamberger Bauforschung. Darüber hinaus besteht eine umfassende Expertise im Bereich des befundgerechten digitalen Modellbaus. Die sozialgeschichtlichen Bedeutungsaspekte aus der historischen ?berlieferung werden durch die mittelalterliche Kunstgeschichte beigesteuert. Schlie?lich sorgen die den naturwissenschaften nahestehenden Restaurierungswissenschaften für die Verwertbarkeit der Projektergebnisse bezüglich des praktischen Denkmalerhalts. Die disziplinenübergreifende Wirksamkeit dieser F?cher wurde bereits im gemeinsamen BMBF-Projekt "Mittelalterliche Portale als Orte der Transformation" unter Beweis gestellt.

Darüber hinaus besteht seit mehr als einem Jahrzehnt eine intensive Zusammenarbeit mit den Informatikern der Universit?t Passau für die Entwicklung von digitalen Systemen im Bereich der Dokumentation von Monumentalbauwerken. Das Projekt ist nun ein Anlass dafür, auf der Grundlage dieser Kooperation zukunftsweisende Technologien des Semantic Web für die Erschlie?ung von historischem Kulturgut wirksam werden zu lassen.

Aktuelle Publikationen

Salzer, Leonhard / Arera-Rütenik, Tobias / Stenzer, Alexander: Semantic topologies for medieval buildings and their annotation. Approaches for the description of historic architecture in the Semantic Web, Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna (https://www.chnt.at/wp-content/uploads/Longabstract_L.Salzer_T.Arera-R%C3%BCtenik_A.Stenzer.pdf).

Arera-Rütenik, Tobias: Von der Integrit?t des Digitalisats in den Fachwissenschaften, in: NIKE-Bulletin 2020/2 (Kulturerbe im digitalen Zeitalter), 2020, 8-13.

N?bauer, Anna / Stenzer, Alexander: Modellierung komplexer Geb?udestrukturen als digitaler Sammlungsraum, in: Bienert, Andreas / Emenlauer-Bl?mers, Eva / Hemsley, James R. (Hg.): Konferenzband EVA Berlin 2019. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. 6. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2019, 68–88 (https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645).

N?bauer, Anna / Stenzer, Alexander: Das Mon-Arch-System – ein Werkzeug für semantische 3D-Modelle, in: Bienert, Andreas / Emenlauer-Bl?mers, Eva / Hemsley, James R. (Hg.): Konferenzband EVA Berlin 2019. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie. 6. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie Electronic Media and Visual Arts, Berlin 2019, 98–99 (https://doi.org/10.11588/arthistoricum.645).

Arera-Rütenik, Tobias: Die Nürnberger Gro?kirchen. Vernetzung und Beteiligung auf der Denkmalbaustelle, in: Arera-Rütenik, Tobias / Breitling, Stefan / Drewello, Rainer / Hess, Mona / Vinken, Gerhard (Hg.): Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien 2016-2018, Berichte des KDWT 1, Bamberg 2019, 68-69 (http://dx.doi.org/10.20378/irbo-54686).