SCHLOSS BAYREUTH UND SEINE STUCKAUSSTATTUNG

G. B. PEDROZZIS WIRKEN IM B?RGERLICHEN UMFELD DES MARKGRAFEN: MATERIALTECHNIK DES ROKOKO

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) J?rg Rehm

Betreuung: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

188bet亚洲体育备用_188体育平台-投注*官网: Staatliches Bauamt Bayreuth . Wilhelminenstr. 2 . D-95444 Bayreuth

Der aus Lugano stammende Stuckateur Giovanni Battista Pedrozzi ist einer der bedeutendsten Künstler des ?Bayreuther Rokoko“ im 18. Jahrhundert und hat für das Markgrafenpaar Friedrich und Wilhelmine berühmte Werke geschaffen. 1760 stuckiert er im ?General-Gravenreuther-Haus“ des Alten Schlosses mehrere Zimmer. Der Stuck ist weitgehend unbekannt, stellt jedoch ein bedeutendes Zeugnis bürgerlichen Lebens dar. Das kr?ftige Konsolgesims war Vorbild für die Ausstattung des Gartensaals im Italienischen Bau durch Pedrozzi. Komplexe Sch?den gef?hrden den Stuck in seiner Erhaltung. Die B?den fallen zum Geb?udeinneren, die Querw?nde rei?en von der Fassadenmauer ab, haben sich gesetzt und knicken aus. Die Stuckgesimse sind vielfach gerissen. Der Putz faltet sich an den Wandrissen auf und bl?ttert ab. Die Decke über dem Saal schwingt und biegt sich durch. Die Kl?rung der verantwortlichen Ursachen war Anlass zu einer umfassenden Begutachtung.

Methoden

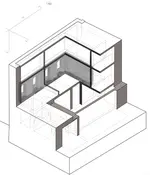

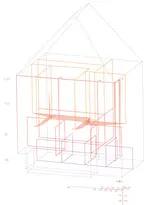

Die Verformungen der stuckierten R?ume wurden mithilfe der 3D-Scantechnik im M?rz 2008 durch die Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg unter Mitwirkung des Verfassers festgehalten und sp?ter durch den Scan der Fassaden erg?nzt. Im Sp?tsommer wurde eine umfassende Bauaufnahme durchgeführt. Das Geb?ude wurde tachymetrisch vermessen. Aus den digitalen Daten konnten Grundrisse, Schnitte, sowie ein dreidimensionales Modell generiert und die r?umlichen Lagebeziehungen exakt festgestellt werden.

Anhand von digital entzerrten Fotos wurden die Risse im Saal des 1. Obergeschosses und an der Ostfassade dokumentiert. Durch gezielte ?ffnungen wurden die Wand- und Deckenaufbauten festgestellt. Mithilfe einer dendrochronologischen Untersuchung konnten einige verbaute H?lzer datiert und in den Gesamtzusammenhang gebracht werden.

Baugeschichte

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden mit den Angaben der verfügbaren Literatur und Archivalien verglichen und in den historischen Kontext gestellt. So konnte die bauliche Entwicklung des Saalbaus, der im Kern aus der 1. H?lfte des 16. Jahrhunderts stammt, anhand von Bauphasenpl?nen gekl?rt werden.

Diese stellen die zentrale Voraussetzung für die Erkenntnisse über die Ursachen der Sch?den dar. So steht das bauzeitliche vierachsige Kellergew?lbe im Widerspruch zur fünfachsigen barocken Fassadenüberformung. Die ursprüngliche Südfassade wurde im 17. Jh. ab dem Erdgeschoss weitgehend abgerissen, um das Geb?ude zu erweitern. Die Binnenstruktur wurde somit komplett ver?ndert und der Dachstuhl erneuert.

Schadensgutachten

Im Ergebnis kommen die fehlerhaften Ablastungen der barocken Binnenw?nde, die durch die Herausnahme der Gew?lbe im Erdgeschoss nach der ?berformung der Fassade hervorgerufen wurden, als Ursachen für die Schadensbilder in Frage. So finden die Holzst?nderw?nde der oberen Geschosse kein direktes Pendant im Erdgeschoss und stehen weitgehend frei auf den Deckenbalken. Dies führte zu den genannten Abrissen und zu punktuellen Lasteintragungen an einzelnen im EG querenden W?nden mit der Folge, dass in diesen Bereichen die Holzst?nder ausknickten. Die Schr?gstellung der Au?enw?nde mit charakteristischen Rissbildern in den Brüstungsfeldern ist auf die Einleitung von Horizontalkr?ften aus dem Dachstuhl zurückzuführen.

Die Ma?nahmen der 1970er Jahre, als u.a. im EG von unten eine Stahlbetontr?gerverbunddecke eingebaut und die Zerrbalkenlage des Daches aufgefangen wurde, scheinen eine Reaktion auf die schon damals virulenten Sch?den gewesen zu sein. Eine Sanierung des Stucks unterblieb in dieser Zeit, sodass er im Zustand der 1950er Jahre verblieb. Anhand einfacher statischer Berechnungen, Analysen und konstruktiver ?berlegungen ist festzustellen, dass jene Ma?nahmen den Status Quo gesichert haben.

I/2009