Die montanhistorische Kulturlandschaft im südwestlichen Lahn-Dill-Gebiet. Erfassung, Bewertung, Erhaltungsempfehlungen

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Bearbeiter: Tim Sch?nwetter M.A.

Grundlagen und Fragestellung

Das Lahn-Dill-Gebiet, der Wirtschaftsraum zwischen oberem und mittlerem Verlauf von Lahn und Dill in Mittel- hessen, geh?rte in der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts zu einem der gr??ten Eisen- und Manganerzf?rdergebiete des Deutschen Reiches. Arch?ologische Funde belegen einen jahrtausende alten Bergbau an der Lahn und ihren Nebenl?ufen. Bis zur terri- torialen Konsolidierung im 19. Jahrhundert herrschte eine politische Zersplitterung, die gr??ere wirtschaftliche und soziale Unterschiede zur Folge hatte und die Entwicklung des Bergbaus hemmte. Erst mit der einheitlichen Berg- gesetzgebung, dem Engagement privater Bergbaugesell- schaften, dem Bau neuer Hüttenwerke, der Schiffbar- machung der Lahn und der Er?ffnung der Lahntalbahn, kam es zum sprunghaften Aufstieg der Bergbauindustrie im Lahntal oberfl?chennahe Lagerst?tten lie?en zahlreiche Grubenbetriebe entstehen, die zun?chst noch im Nebenerwerb von der Dorfbev?lkerung betrieben wurden. Schlie?lich setzten sich, vor allem im Zuge der technis- chen Entwicklung, die gro?en Bergbaugesellschaften wie Buderus und Krupp durch. Aus den kleinen Grubenfeldern wurden wirtschaftlichere Betriebe geformt. Der im folgenden beschriebene Untersuchungsraum spiegelt die politische, wirtschaftliche, technische und soziale Ent-wicklung der Lahn-Dill-Region wieder. Bis 1910 war aus über 30 kleineren Grubentrieben des 19. Jahrhunderts die “Konsolidierte Grube Laubach” auf dem Gebiet der St?dte Solms und Wetzlar und der Gemeinde Sch?ffengrund im Lahn-Dill-Kreis entstanden, in der bis 1962 Erz gef?rdert wurde. W?hrend wohnortnahe und im Offenland befind- liche Relikte weitestgehen verschwunden sind, haben sich im ausgedehnten Waldgebiet viele montan- historische Relikte unterschiedlicher Art erhalten k?nnen.

Erfassung und Bewertung

Grundlage zur Definition einer montanhistorischen Kulturlandschaft bildet die Erfassung der spezifischen Elemente. Zun?chst musste die bereits bestehende Typologie über- prüft, weiterentwickelt und erg?nzt werden. Gleiches galt für die Bewertungskriterien von Kulturlandschaften.

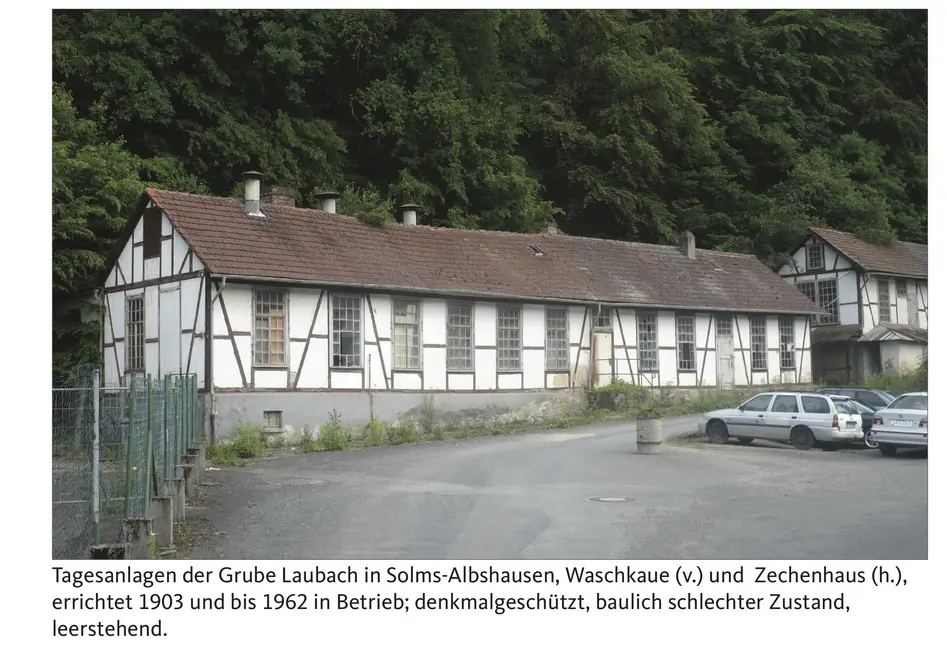

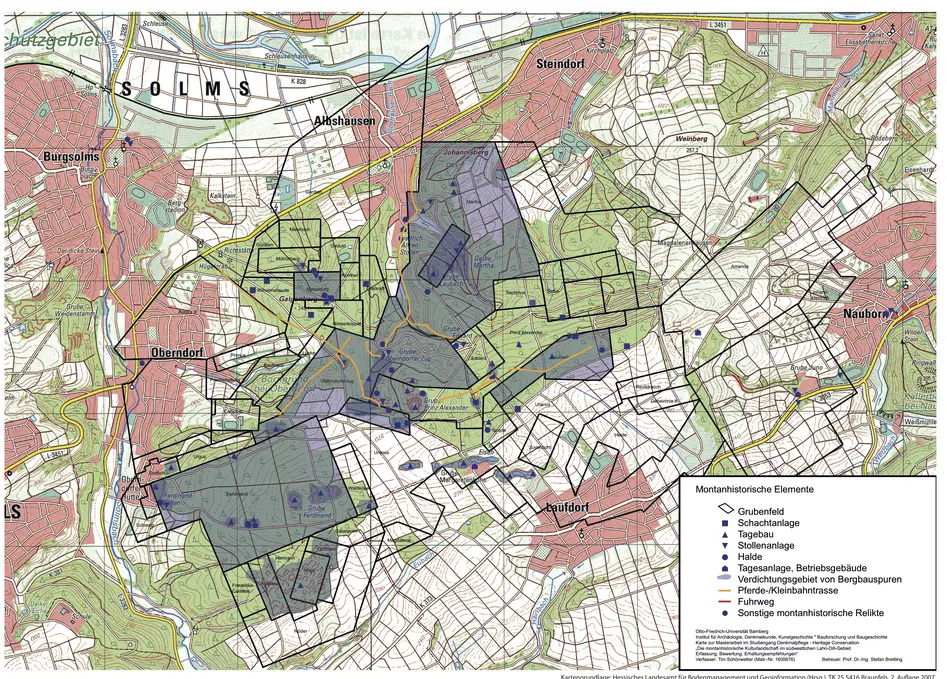

Die Einordnung der montanhistorischen Relikte erfolgte daraufhin in Grubenfelder (rechtlich abgesteckte Fl?chen; Grundlagen des Grubenbetriebs), Tagebau (oberfl?chennahe Abbauspuren unterschiedlicher Gr??en; Hohlformen), Schachtanlagen (meistens in Form von Kegel- stumpfhalden), Stollenanlagen (Kerbpingen der zuge- schossenen Stollenmundl?cher mit Stollenhalde oder noch existende Stollenmundl?cher), Halden (verschiedenen Formen; meist bei Tagebau oder Stollen, aber r?umlich getrennt; Vollformen), Tagesanlagen und Betriebsgeb?ude (um Zechenpl?tze gruppiert; aus Zechenhaus, Waschkaue, Werkst?tte, Lagergeb?ude, Verladeeinrichtungen usw.), Fuhrwege (mit ursprüng-lichem und/oder besonderem Belag), Pferde-/Kleinbahntrassen (Verlauf auf Damm, im Gel?ndean- und -ausschnitt, an Gel?ndekante oder als Bremsbergf?rderung) sowie sonstige montanhistorische Relikte.

Die Bewertung erfolgte von 1=niedrig bis 4=hoch in den Kategorien Dokumentationswert, Eigenartswert, Erhaltungszustand, Repr?sentativit?t, Ensemble- bedeutung und Seltenheit. Hinzu kam noch der Gef?hrdungsgrad.

Erfassung und Bewertung

Grundlage zur Definition einer montanhistorischen Kulturlandschaft bildet die Erfassung der spezifischen Elemente. Zun?chst musste die bereits bestehende Typologie über- prüft, weiterentwickelt und erg?nzt werden. Gleiches galt für die Bewertungskriterien von Kulturlandschaften.

Die Einordnung der montanhistorischen Relikte erfolgte daraufhin in Grubenfelder (rechtlich abgesteckte Fl?chen; Grundlagen des Grubenbetriebs), Tagebau (oberfl?chennahe Abbauspuren unterschiedlicher Gr??en; Hohlformen), Schachtanlagen (meistens in Form von Kegel- stumpfhalden), Stollenanlagen (Kerbpingen der zuge- schossenen Stollenmundl?cher mit Stollenhalde oder noch existende Stollenmundl?cher), Halden (verschiedenen Formen; meist bei Tagebau oder Stollen, aber r?umlich getrennt; Vollformen), Tagesanlagen und Betriebsgeb?ude (um Zechenpl?tze gruppiert; aus Zechenhaus, Waschkaue, Werkst?tte, Lagergeb?ude, Verladeeinrichtungen usw.), Fuhrwege (mit ursprüng-lichem und/oder besonderem Belag), Pferde-/Kleinbahntrassen (Verlauf auf Damm, im Gel?ndean- und -ausschnitt, an Gel?ndekante oder als Bremsbergf?rderung) sowie sonstige montanhistorische Relikte.

Die Bewertung erfolgte von 1=niedrig bis 4=hoch in den Kategorien Dokumentationswert, Eigenartswert, Erhaltungszustand, Repr?sentativit?t, Ensemble- bedeutung und Seltenheit. Hinzu kam noch der Gef?hrdungsgrad.

Als Ergebnis konnten so Analyse und Handlungsempfehlungen objektspezifisch und in einer Gesamtbetrachtung entwickelt werden. Einige Relikte wurden dabei in ihrer Zusammengeh?rigkeit betrachtet und so als fl?chenhafte Elemente kartiert. Insgesamt wurden anschlie?end 99 montanhistorische Objekte erfasst, die als wichtige Bestandteile einer montanhistorischen Kulturlandschaft angesehen werden: sechs Grubenfelder (mit einer besonders hohen Dichte von Elementen), 32Tagebaue, 16 Stollenanlagen, zw?lf Halden, fünf Tagesanlagen, ein Fuhrweg, acht Pferdebahn-Teilstreckenund drei sonstige Objekte.

Die Betrachtung einer "montanhistorischen Kulturlandschaft" kann sich lediglich auf einen Teilausschnitt der historischen Kulturlandschaft beziehen. Dem entsprechend sind als Hauptmerkmale dabei die Hohl- und Vollformen, die der Mensch durch den Erzabbau hinterlassen hat, und die die Landschaft in gro?em Ma?e pr?gen, zu betrachten. Hinzu kommen noch die zahlreichen baulichen Hinterlassenschaften. Durch diese Fülle der unterschiedlichen Elemente mit ihrer spezifischen, wirtschaftlichen, technischen und sozialen Entwicklungsgeschichte, kann die montanhistorische Kulturlandschaft im Gesamten definiert und schlie?lich als "montanhistorische Kulturlandschaft Konsolidierte Grube Laubach" abgegrenzt werden.

Handlungsempfehlung:

Alle aufgenommenen Elemente sind als technische Denkm?ler anzusehen, müssen allerdings nach dem Hessischen Landesrecht differenziert eingeordnet werden, wenn es um ihren Einzelschutz geht. Derzeit sind lediglich drei Elemente auch eingetragene Baudenkm?ler. Fünf weitere Elemente sind als Einzeldenkm?ler anzusprechen. Stollen- und Schachtanlagen stellen Bodendenkm?ler dar. Hervorzuheben sind die Reste der zwei Pferde-/Kleinbahnsysteme, deren Erhaltungszustand und Bedeutung eine Eintragung als Baudenkm?ler rechtfertigt. Halden und Tagebaue sind schwieriger in eine Denkmalkategorie einzuordnen, allerdings stellen sie in Verbindung mit den anderen Elementen einen wichtigen Teil der montanhistorischen Kulturlandschaft dar. Weiterhin sind die zahlreichen Vermessungs-, Grubenfeldergrenz- oder Fundpunktsteine als Kleindenkm?ler anzusprechen, da sie wichtige Zeugnisse des Bergrechts und wegen Gr??e und Standort durch Zerst?rung, Diebstahl und/oder Translozierung gef?hrdet sind. W?hrend für die Elemente eine Gef?hrdung durch Verwitterung, Tierbauten, Forstwirtschaft, Vermüllung und fehlender Bauunterhaltung besteht, geht gerade von den Stollen- und Schachtanlagen im Waldgebiet auch eine Gefahr für den Menschen aus. Stollen-Einstürze oder das Nachsacken der meist nur notdürftig verschlossenen Sch?chte sind untersch?tzte und zuweilen auch unbekannte Gefahren. so bildet die Kartierung der Elemente gleichzeitig eine M?glichkeit den Schutz des montanhistorischen Erbes in Form der Bau- und Bodendenkm?ler im Einzelnen und im Gesamtzusammenhang in einer montanhistorischen Kulturlandschaft zu erreichen und für eine Sensibilisierung der Waldnutzer -Erholungssuchende wie Forstarbeiter- vor den Gefahren des Altbergbaus zu schützen.

Perspektiven:

Das beschriebene Vorgehen im Untersuchungsraum kann auf andere montanhistorisch gepr?gte Bereiche innerhalb der Lahn-Dill-Region angewendet werden und würde somit einen Beitrag leisten, diese wichtige Epoche und ihre gef?hrdeten Hinterlassenschaften zu erfassen, zu schützen und z. B. im rahmen des Geoparks Westerwald-lahn-taunus zu vermitteln, um so einem dauerhaften Erhalt für künftige Generationen ein Stück n?her zu kommen.