4D-Stadtmodell "Bamberg um 1300"

F?rderung des Projekts 4D-Stadtmodell "Bamberg um 1300"

Das Projekt wird von der Oberfrankenstiftung, der Stadt Bamberg und der St?dtebauf?rderung gro?zügig gef?rdert.

Leitung

Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Mitarbeiter

Dipl. Designer Martin Buba, Jan Fuhrmann, M.A., Dipl.-Ing. Alexandra Tanner, M.A., Lena Klahr, M.A., Laura Kriete

Kooperationspartner

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Stadtarch?ologie und Welterbe-Zentrum Bamberg sowie eine Vielzahl weiterer Partner.

Laufzeit

2010 - 2013

Zum Projekt

Das Projekt ?4D-Stadtmodell Bamberg um 1300“ erarbeitet eine wissenschaftlich fundierte Rekonstruktion der mittelalterlichen Domstadt aus der Zeit um 1300.

?4D“ ist dabei ein Ausdruck für das ambitionierte Ziel, dem seit 2002 durch das Stadtplanungsamt in der Entstehung befindlichen digitalen Stadtmodell Bambergs neben den drei Dimensionen des Raumes auch die Zeit modellhaft mit einzubeziehen.

Die Idee zu einem entwicklungsgeschichtlichen digitalen Stadtmodell mit mehreren Zeitschichten wurde bereits 2008 vom Welterbezentrum und dem Stadtplanungsamt der Stadt Bamberg entwickelt und auf der Generalversammlung des Internationalen Denkmalrats ICOMOS in Kanada vorgestellt.

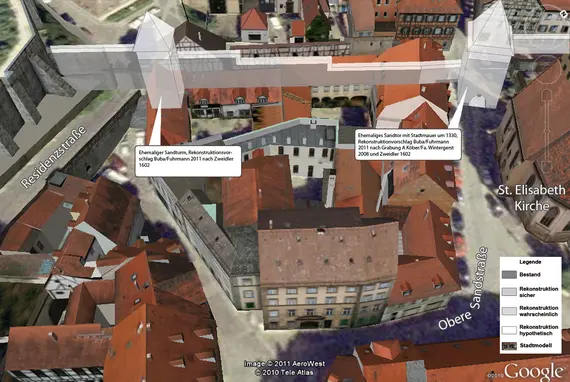

Wissenschaftliche Rekonstruktion der Stadt Bamberg um 1300

Das 4D-Projekt versteht sich als Fortsetzung der bestehenden Ans?tze. Allerdings will es nicht nur hinsichtlich der Projektstruktur, die die Verteilung der Aufgaben auf unterschiedliche Institutionen vorsieht, sondern auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Modellbildung und Rekonstruktion eigene Wege beschreiten. Das Rekonstruktionsmodell des mittelalterlichen Bamberg soll gegenüber dem photorealistischen Modell der gegenw?rtigen Stadt eine wissenschaftliche Distanz wahren und so der Phantasie und dem Intellekt des Betrachters Spielr?ume lassen. Ziel ist die ?berblendung des gegenw?rtigen Zustandes mit der historischen Stadt (Abb. 1).

Dadurch werden st?dtische Entwicklungen und Ver?nderungen sichtbar und die enge Beziehung der Gegenwart zu den historischen Voraussetzungen in der Stadtanlage, der Stra?enführung und von Einzelgeb?uden visuell nachvollziehbar.

M?glich ist dies durch die Nutzung gleicher geod?tischer Grunddaten für alle digitalen Modelle und die Abstimmung der verwendeten Programme und Darstellungsmittel. In einem ersten Schritt wurden die Geoscans des Landesvermessungsamtes in eine vermaschte Vektor-Geometrie umgewandelt, um Ver?nderungen an dem Gel?ndemodell vornehmen und so den historischen Flussverlauf, H?hen der vermutlichen damaligen Wasserst?nde und bekannte Abweichungen des Gel?ndereliefs vom heutigen Zustand darstellen zu k?nnen.

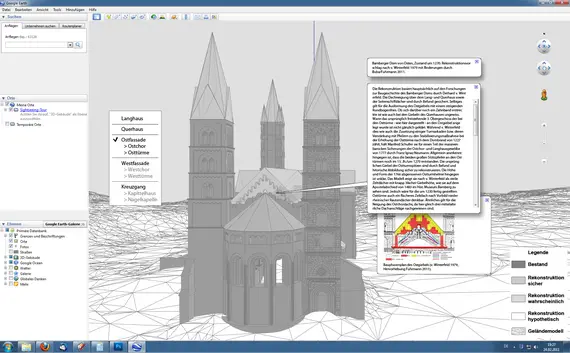

In diesem Gel?ndemodell werden sodann Rekonstruktionen mittelalterlicher Geb?ude in ihrer Lage nach erhaltenen Resten vermessungstechnisch genau eingepasst (Abb. 2). Ein Team von Arch?ologen, Bauhistorikern und Bauforschern stellt die historisch verbürgten Informationen zu den einzelnen Bauwerken zusammen und erarbeitet Rekonstruktionsvorschl?ge.

Fünf Wahrscheinlichkeits-Stufen

Ein entscheidendes Kriterium für die Wissenschaftlichkeit eines Modells ist dabei die Nachvollziehbarkeit der einzelnen gew?hlten L?sungen. Es entsteht notwendig das Problem der Unsch?rfe, da im digitalen wie im analogen Modell alles eindeutig konstruiert werden muss und nichts grafisch verschleiert werden kann. Andererseits ist zu vielen Bereichen wenig oder gar nichts bekannt. Hier arbeiten die Wissenschaftler mit Analogieschlüssen aus der ortsbezogenen oder der regionalen Bauwerkstypologie, um die Lücken zu schlie?en.

Um deutlich zu machen, auf welcher Faktenlage die Rekonstruktion basiert, werden fünf Stufen der Wahrscheinlichkeit eingeführt. Sie unterscheiden sich sowohl farblich als auch durch den Detaillierungsgrad und die Intensit?tsstufen (Abb 3).

Befunde zum mittelalterlichen Bamberg, die in der Stadt vor Ort zu sehen sind, oder die bei arch?ologischen Grabungen und bauhistorischen Untersuchungen in den Geb?uden aufgedeckt wurden, sind im Modell durch Detaildarstellungen wiedergegeben. Sicher vorhandener, nicht erfasster Bestand wird mit einem dunklen Grau markiert. Mit gro?er Wahrscheinlichkeit ursprünglich vorhandene, heute verschwundene Bauteile sind in einem helleren Grau gehalten. Sehr hell und durchscheinend sind schlie?lich Bauteile eingef?rbt, die zwar nur durch vage Analogieschlüsse rekonstruierbar, aber zur Abrundung des anzunehmenden ursprünglichen Erscheinungsbildes und zur Verst?ndlichkeit der Darstellungen notwendig sind.

?berprüfbarkeit der Rekonstruktionen

Ein wissenschaftliches Modell muss weiterhin dem Nutzer die M?glichkeit bieten, selbst in die inhaltliche Diskussion um die Rekonstruktionsvorschl?ge einzusteigen. Um die Herkunft der gew?hlten L?sungen nachvollziehbar zu machen und zugleich die gedankliche Leistung der Urheber zu schützen, wird jeder Rekonstruktionsvorschlag für ein Geb?ude oder Bauteil zus?tzlich in drei Kontextmenüs referenziert.

Auf einer ersten Ebene werden für jeden einzelnen baulichen Zusammenhang die Personen und Ver?ffentlichungen genannt, an deren Aussagen sich die Rekonstruktion orientiert. Ein zweiter Kommentar erl?utert in schriftlicher Form die Fragestellungen, die mit dem entsprechenden Bauteil einhergehen, und die Argumentationen, die zu der jeweiligen Rekonstruktion geführt haben. Ein drittes Menü zeigt schlie?lich wichtige Befunde und erl?uternde und weiterführende Darstellungen. Im Ergebnis entsteht ein kritisches, in allen seinen Teilen überprüfbares Rekonstruktionsmodell, das ausdrücklich die sp?tere Ver?nderbarkeit und Korrektur vorsieht, Forschungslücken aufzeigt und zu weiterer Forschung und zu st?ndig neuer Auseinandersetzung mit dem baulichen Kulturerbe der Stadt Bamberg anregt.

M?gliche Anwendungen und Erweiterungsm?glichkeiten

Die einfache Grundstruktur erm?glicht unterschiedlichen Anwendern auch nach Abschluss des Projektes eine nachhaltige Nutzung des digitalen Modells. Die Abrufbarkeit im Internet ist bereits bei der Modellbildung berücksichtigt.

Im Sinne einer Fortentwicklung des Modells des heutigen Bamberg hin zu einem entwicklungsgeschichtlichen Stadtmodell, in dem der Nutzer interaktiv durch die Geschichte der Stadt und einzelner Quartiere browst, k?nnen weitere Zeitstufen – wie z.B. der ebenfalls in einer dreidimensionale Umsetzung befindliche Zweidler-Plan von 1602 – hinzugefügt werden.Die Rekonstruktionsmodelle k?nnen jederzeit um weitere Details und Themen erweitert werden. Dadurch entsteht zunehmend ein Abbild der Denkmal- und Welterbeeigenschaften der Stadt. Dies ist besonders für die Vermittlung der historischen Werte bedeutsam, die im Baubestand Bambergs schlummern. Virtuell k?nnen Zusammenh?nge und Aspekte verdeutlicht werden, die ansonsten nur schwer oder gar nicht mehr zug?nglich w?ren.

Ein wichtiger Nutzer und Kommunikator für das 4D-Stadtmodell wird das Bamberger Welterbe-Zentrum sein. Neben den Informationen zur Stadtgeschichte lie?en sich alle Arten von zus?tzlichen georeferenzierten Themen anfügen, die bei der touristischen Erschlie?ung der Welterbest?tte helfen k?nnen. Auf diese Weise w?re es m?glich, bei Stadtrundg?ngen über ein Handheld oder Smartphones mittels Augmented Reality (Mobile AR) visuelle Hinweise zum eigenen Standort und den umgebenden Geb?uden zu erhalten. Denkbar w?ren darüber hinaus thematische virtuelle Rundg?nge für unterschiedliche Nutzergruppen. Bestehende Projekte, wie die interaktive Nutzung des Stadtmodells durch Schüler bei dem Projekt ?Beam me up!“ des Stadtplanungsamtes, die sich auf diese Weise der Vielschichtigkeit des Kulturerbes Bambergs spielerisch aneignen, ?ffnen hier ein weites Feld.

Literatur:

- Breitling, Stefan: Das Modell der Mschatta-Fassade im Ma?stab 1:15. In: Sack, Dorothée (Hg.): Masterstudium Denkmalpflege an der TU Berlin. Jahrbuch 2003-2005. Berlin 2005, S. 25.

- Gunzelmann, Thomas; R?hrer, Armin: Zeitschichten – Die Analyse des Stadtdenkmals Bamberg im Geographischen Informationssystem. In: Bericht des Historischen Vereins, Bamberg 142/2006, S. 357-371.

- Dengler-Schreiber, Karin: Das virtuelle Stadtmodell. In: Rathaus Journal 21/2008, S. 10.